Un jardin sur sol vivant connecté, mais pourquoi donc ?

Ça fait maintenant quelques années que je jardine. Quand j'ai démarré, j'ai suivi quelques chaînes YouTube de permaculture, mais cette année la chaîne Ver de Terre Production a sorti l'équivalent d'une formation de 5 jours sur le maraîchage sur sol vivant plutôt à destination des professionnels :

- https://www.youtube.com/watch?v=edjLrH_-euk

- https://www.youtube.com/watch?v=U9qcTy6UwqY

- https://www.youtube.com/watch?v=lzTgJXiFYMY

Cette formation est animée par François Mulet, qui a mené avec son frère une exploitation MSV pendant plusieurs années tout en effectuant un certain nombre de recherches sur le sujet. Ses recherches s'appuient sur un mélange de bibliographie sur des papiers de recherche, accompagnées d'expérimentations et d'observations sur le terrain.

La formation est plus qu'une formation pratique : c'est une rétrospective de ses recherches avec des ouvertures sur ses travaux en cours. Un des buts de cette formation est d'avoir des clés de compréhension sur le fonctionnement du sol afin d'être en mesure de faire les bonnes analyses et de prendre les bonnes décisions pour mener ses cultures.

J'ai suivi cette formation et ça a ouvert pas mal de perspectives, dont je vais vous parler.

L'instant musical

Le labour

Pour beaucoup de monde, quand on pense jardinage ou agriculture, on imagine le jardinier travailler son sol à la sueur de son front, bêche à la main, retournant la terre pour planter ses graines.

Le labour résout pas mal de problèmes : il permet de se débarrasser des mauvaises herbes et d'ameublir le sol. En incorporant de l'air, on accélère l'oxydation de la matière organique, ce qui libère des nutriments pour les plantes.

Mais au fur et à mesure des labours, on finit par brûler toute la matière organique et le sol s'appauvrit. En s'appauvrissant, il retient moins bien l'eau et se compacte. Il devient difficile à travailler et de plus en plus pauvre. Le sol sera sujet à l'érosion, il sera lessivé par les pluies et on obtiendra une terre de moins en moins fertile.

Autre effet de bord : chaque labour libère du CO₂ dans l'atmosphère. A priori, 30 % des émissions de CO₂ sont dues à l'agriculture, et une grande partie de ces émissions sont dues au labour.

Les États-Unis ont subi de plein fouet les effets du labour dans les années 30 avec le Dust Bowl.

Dans certains milieux écolos, on prône le retour des chevaux pour labourer, mais qu'on laboure avec un cheval ou un tracteur, l'effet reste le même : on brûle la matière organique et on appauvrit le sol.

Dans l'agriculture moderne, bio ou conventionnelle, le système de culture n'est pas autofertile. On crée donc progressivement un désert.

Pour compenser, il faut apporter des engrais qu'ils soient chimiques ou biologiques. On est obligé d'être au chevet des plantes pour avoir une production.

Autofertilité naturelle

Si on laisse la nature faire, ça pousse tout seul !

Mais comment ça marche ?

Dans une forêt, en hiver les arbres perdent leurs feuilles qui tombent au sol. Elles forment une litière décomposée par la vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre, insectes, etc.). Cette décomposition libère des nutriments absorbés par les racines.

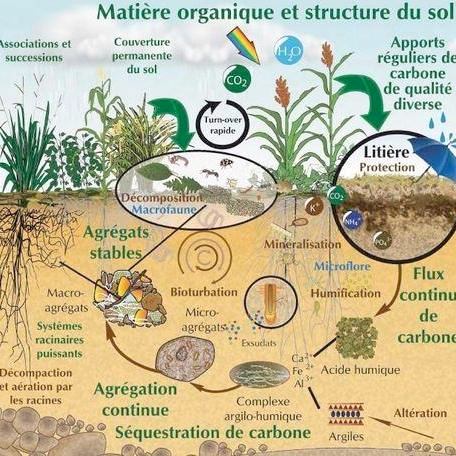

Illustration avec un schéma emprunté sur Internet (auteur inconnu) :

Le taux de matière organique augmente au fil des ans et le sol devient de plus en plus fertile. Contrairement aux champs cultivés, le sol s'agrade.

Structure du sol

La structure du sol ne fait pas directement pousser les plantes, mais elle constitue un bon support de culutre.

Plus la matière organique augmente, plus le sol se structure. On limite la compaction et il absorbe mieux l'eau. Le minéral, l'argile et la matière organique s'agrègent et forment le complexe argilo-humique.

Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'images :

À gauche : une carotte de sol non labouré ; à droite : un sol labouré. On comprend ce que ça donne lors d'orages : la terre est lessivée et part vers la mer.

À l'inverse, un sol structuré et riche en humus agit comme une éponge : l'eau est retenue et les plantes peuvent en profiter plus tard. Dans les forêts, l'eau filtrée est claire dans les ruisseaux.

Un sol bien structuré sera donc un bon support de culture. Il sera assez souple pour que les racines puissent s'y développer, et permettra une bonne retention d'eau tout en évitant l'hydromorphie.

Fertilité du sol

Contrairement à l'approche conventionnelle où la fertilité est apportée par des engrais, dans le modèle MSV c'est la vie du sol, et particulièrement les vers de terre, qui construit la fertilité.

En bref, un ver de terre mange de la matière organique déjà partiellement décomposée par les bactéries et champignons. En parcourant ses galeries, il tapisse les parois de mucus et déjections utilisables par les racines.

Marcel Bouché, chercheur français, a étudié les vers de terre toute sa vie. À partir de ses travaux, on sait comment vive les vers de terre, mais on peut aussi estimer (règle de trois) la quantité d'azote assimilable produite en fonction de leur densité.

https://www.verdeterreprod.fr/wp-content/uploads/2022/11/BOUCHE_Vers_de_terre.pdf

Il existe 3 catégories de vers de terre :

- Les endogés : ils ne forment pas de galeries pérennes (ils rejettent la terre ingérée).

- Les épigés : vivent à la surface, mangent la litière, ne creusent pas profondément, meurent si le sol sèche, et se reproduisent très vite.

- Les anéciques : creusent des galeries verticales profondes, consomment la litière et descendent la matière organique en profondeur.

Les vers de terre anéciques sont les plus intéressants pour le maraichage et plus généralement en agriculture. Ils apportent de la matière organique en profondeur, et permettent aux racines des plantes de se développer dans leurs galéries. Les épigés peuvent être intéressants dans les systèmes maraichers, car ils ont une grosse capacité de reproduction tant que le sol ne sèche pas. C'est souvent le cas dans les systèmes maraichers qui sont irrigués. Quand on démarre, on va pouvoir très rapidement constituer une population d'épigés.

1 tonne de vers de terre / ha / an consomme ~25 t de matière sèche / ha / an et produit ~500 unités d'azote / ha / an.

Une culture pro nécessite environ 2000 unités d'azote / ha / an → ~4 t de vers / ha / an → ~100 t de matière sèche / ha / an de litière. En gros, si on met un coup de bêche, on devrait voir 10 vers de terre en situation attendue.

Les bactéries fixatrices d'azote (libres) semblent également avoir un rôle important dans la fertilité des sols.

Quelle matière organique utiliser ?

Toute matière organique a minima carbonnée est bonne. Plus elle est ligneuse (BRF, broyat), plus il restera des résidus après décomposition. Plus elle est cellulosique (paille, foin), moins il restera de résidus. Il faut donc apporter davantage de ligneux pour un effet équivalent. La matière cellulosique est un peu plus "optimale", mais tout fonctionne. Le mieux : ce qui est disponible localement.

Le GCBR (Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux) a mené des études sur plusieurs types de MO dont les résultats sont publiés ici : https://www.verdeterreprod.fr/publications-du-gcbr-sur-le-brf-bois-rameal-fragmente/

Et la faim d'azote ?

La faim d'azote se produit lorsque de la matière organique est en cours de décomposition. Les bactéries et les champignons vont mobiliser tout ce qui est disponible pour décomposer la matière. Les plantes ne peuvent donc pas pousser dans ces conditions. Les feuilles sont jaunes et tout est au point mort.

La bonne nouvelle, c'est que la faim d'azote se produit uniquement là où la matière se décompose. Donc si la matière organique est déposé en surface et que les plantes sont plantées dans la terre, il n'y aura aucun impact.

Système MSV

Le maraichage sol vivant exploite tous les concepts énoncés précédemment.

En général, on va apporter de la matière organique en surface, sous forme de compost, de BRF (bois raméal fragmenté), de paillage, etc. Cette matière organique va être décomposée par la vie du sol, et mangée par les vers de terre, ce qui permettra aux plantes de pousser en se nourrissant dans les galeries du mucus produit par les vers.

La bâche plastique est un outil de travail très intéressant quand on ne laboure pas. Elle permet de contrôller les mauvaises herbes et de garder l'humidité du sol. Quand on a un jardin, une bonne épaisseur de paille peut suffire à contrôler les mauvaises herbes.

Exemple avec la ferme de Cagnolle :

Reconstruire un sol

Quand on part de zéro, si le sol est pauvre avec peu de vers de terre, la stratégie est d'apporter 15 à 20 cm de matière organique et de brasser ça avec la terre sur 20 cm de profondeur. Ceci permettra de restructurer le sol et de former le complèxe argilo-humique. Un apport massif de matière organique non compostée va créer une faim d'azote. Comme ici, la matière organique est mélangée à la terre et non en surface, on ne pourra rien faire pousser pendant 6 à 8 mois, le temps que la faim d'azote passe.

Une fois la faim d'azote passée, il sera possible de planter, mais attention, tant que les vers de terre ne sont pas revenus, le sol ne sera pas encore assez fertile. Il faut compter 18 mois pour le retour des vers de terre anéciques mais on peut compter 6 mois pour le retour des vers de terre épigés, en mettant quelques vers de terre au début et en s'assurant de garde le sol humide.

La maison témoin de cette pratique, c'est le talus à marseille.

Dans ce projet, ils sont partis d'un terrain vague, avec un sol très pauvre et très peu de vers de terre.

Le terrain avant les travaux

Étape 1 : Niveler le terrain

Étape 2 : Apporter de la matière organique

Après la faim d'azote, on peut planter

MSV à l'extrême

Si on résume, pour créer un jardin MSV, il faut :

- dans un premier temps restaurer le sol

- tous les ans : un apport de matière organique

- on garde le sol couvert en permanence (apport de MO)

- on contrôle les mauvaises herbes avec une bâche ou du paillage

On peut pousser ce système à l'extrême, c'est ce que François Mulet a fait en travaillant avec des tomatiers sous serre chauffée. L'idée était de passer d'un système hydroponique hors sol à un système MSV. Pour mener son projet, une règle de 3 a été faite pour savoir quelle quantité de vers de terre était nécessaire pour nourrir les plants de tomates.

Ce modèle fonctionne très bien mais, il a un énorme désavantage : il faut apporter de la matière organique chaque année. Il n'est donc pas vraiment autofertile.

Tendre vers l'autonomie et l'autofertilité

Couverts végétaux

Une pratique qui existe, c'est d'implanter des couverts végétaux entre les cultures, par exemple l'hiver. Avec cette technique, on va mener une culture dont le but sera de produire de la biomasse qu'on va coucher afin de nourrir le sol.

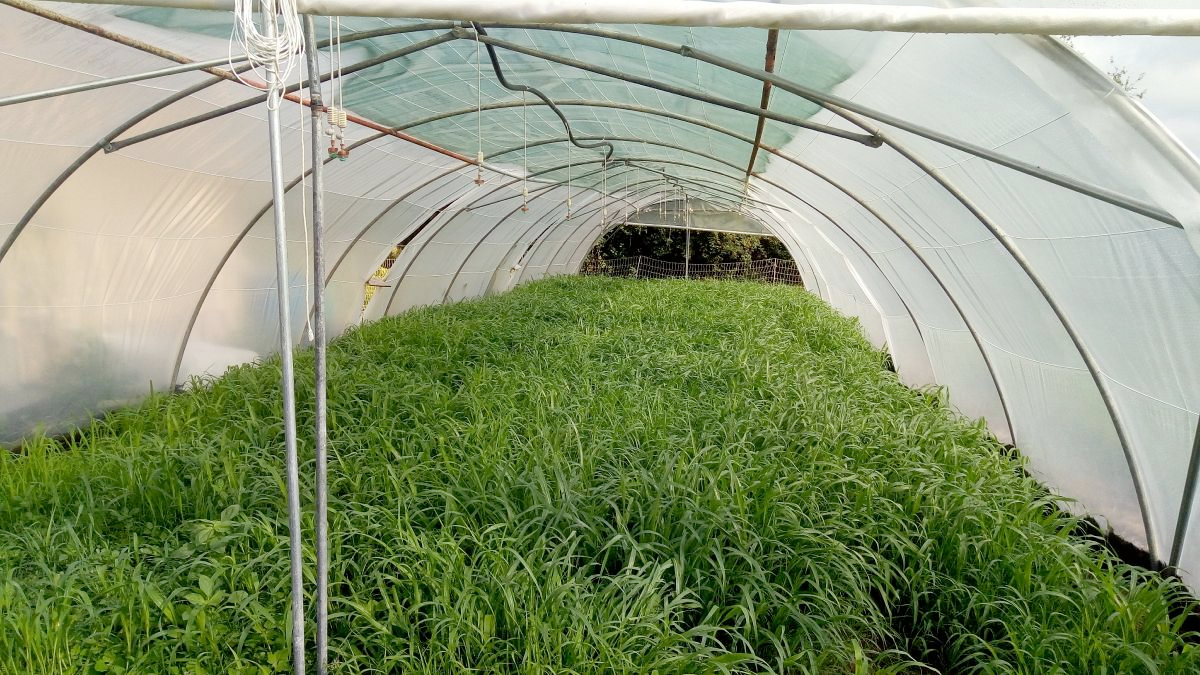

Ici, un couvert de sorgho sous serre

Pour que ça fonctionne, il faut vraiment soigner son couvert pour générer la quantité de biomasse nécessaire. C'est en pratique assez difficile à faire, la quantité de photosynthèse en hiver n'est pas au niveau de l'été.

Yann Lopez s'est spécialisé dans cette pratique, mais ça semble encore compliqué :

Couvert permanent

Le précurseur des systèmes autofertiles en couvert permanent, c'est Masanobu Fukuoka. En 1975, il publie "La révolution d'un seul brin de paille" ou il explique comme il cultive du riz avec un couvert de trèfle et en hiver des céréales. Il laisse les pailles au sol à la fin de la culture et il pratique le semi à la volée à partir de graines dans des boules d'argile. Il explique également comment il gère ses agrumes de façon naturelle.

Avec son système, aucun apport extérieur n'est nécessaire et la terre est améliorée chaque année.

Malheureusement, côté légumes, cette technique ne semble pas fonctionner pour Masanobu Fukuoka.

Ces 4 dernières années, François Mulet a travaillé sur un système de couvert permanent pour rendre le système MSV autofertile. Plusieurs modalités ont été testées :

- un témoin avec de la matière organique morte apportée chaque année

- un double ration matière organique morte apportée chaque année

- couvert de trèfle blanc

- couvert de menthe

- couvert de graminées

- etc

La quantité de matière sèche produite (tiges et feuilles de tomates) a été mesurée pour chaque modalité, ainsi que plusieurs métriques de fertilité.

Dans leurs résultats, pas de différence flagrante sur le couvert de trèfles blanc, une baisse de 10 à 15% sur les modalités menthe et graminées.

Mais comment ça marche ?

Le principe est simple, on va planter du trèfle blanc et créer des lignes de plantation tous les 50 cm (la place pour passer une tondeuse, généralement de 40 cm de large). Le trèfle sera tondu régulièrement ce qui apportera de la matière organique au sol. Les exsudats racinaires du trèfle permettront aussi de nourrir le sol.

Capture de concombres sur du trèfle blanc présenté dans la formation :

Avec un système de couvert permanent, plus besoin d'apporter de la matière organique chaque année, le système devient autofertile.

Conduite en serre tropicale

Une des autres expérimentations menées par François Mulet est la conduite en serre tropicale. L'idée est simple : humidifier l'air quand il fait chaud, mais pour quoi faire ?

Un des avantages de la serre, c'est de pouvoir cultiver très tôt dans l'année. En contrepartie, l'été, les températures peuvent être très élevées et les plantes peuvent souffrir de la chaleur.

Faire monter l'humidité de l'air permet de gérer des températures plus élevées et certaines plantes poussent même mieux dans un climat tropical.

Dans les expérimentations menées, les cultures d'été s'en sortent à priori très bien :

- tomates

- poivrons

- aubergines

- concombres

- courgettes

- melons

- patates douces

- pomme de terre

Autre impact positif, le mildiou disparait complètement avec des températures élevées même s'il fait froid et humide la nuit (à condition qu'il fasse au-dessus de 25°C la journée). À plus de 35 degrés, les pucerons meurent également au bout de 2 ou 3 jours.

Comment mener un serre en climat tropical ?

Ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir des températures chaudes et humides en journée et froides et sèches la nuit.

Au printemps et à l'automne, on va plutôt laisser la serre fermée pour faire monter la température. Comme les nuits sont fraiches et les journées pas toujours chaudes ou ensoleillées, il va falloir controller l'humidité. Par exemple ouvrir le soir pour faire baisser l'humidité, et fermer le matin pour faire monter la température.

L'été, il va falloir trouver le bon niveau d'ouverture de la serre pour pouvoir garder l'humidité sans que la température monte trop haut. On peut garder la serre humide car, les journées étant chaudes, il n'y a pas de risque de propagation de mildiou.

Pour faire monter l'humidité, c'est assez simple, on utilise de l'arrosage par brumisation ou aspersion.

Et en pratique ?

Si on reprend tout, on va chercher à faire pousser des plantes dans un couvert permanent de trèfle blanc, avec une gestion en serre tropicale.

Pour les plantes de grande taille (tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes ...) :

- on tond le trèfle très fort pour l'affaiblir

- on plante les plantes qui doivent déjà être bien développés

- les rangs doivent être assez espacés pour pouvoir passer la tondeuse

- on arrose par aspersion ou brumisation pour arroser pas seulement les plantes mais, aussi le couvert

- le trèfle est tondu régulièrement

- pour poivrons et aubergines, on peut fermer la serre avant de planter pour faire monter la température du sol

Pour les poireaux ou oignons :

- on plante serré, car les rangs doivent être assez espacés pour pouvoir passer la tondeuse

Pour les courges :

- idem, serré sur le rang

- espacement de 80 cm pour pouvoir tondre assez souvent au début

- à la fin, l'espace est recouvert, mais le trèfle continue de pousser dessous

Pour les carottes et salades : petit challenge !

Quelle que soit la culture, il faut s'assurer de garder le sol humide pour ne pas faire tomber la fertilité. Il y a également un petit challenge sur la conduite de la serre tropicale pour gérer l'hygrométrie en fonction des températures.

Et dans mon jardin ?

Personnellement, je n'ai jamais eu de grandes ambitions pour mon jardin. C'est un sujet qui me passionne, mais pour lequel j'ai peu de temps à consacrer. J'ai bien aimé et suivit l'approche de Damien Dekarz à travers son jardin de A à Z et ses conseils avisés sur tout un tas de sujets.

Jusqu'à présent, j'achète de la paille et je récupère du broyat et du compost à la déchetterie. Je fais du compostage de surface, c'est-à-dire que je dépose mes déchets de cuisine sous la paille à des endroits différents à chaque fois.

Dans l'ensemble ça se passe pas mal, je suis autonome en sauce tomates, poireaux et butternut, je mange des haricots verts l'été et comme tous les jardiniers, je produis très rapidement trop de courgettes.

Par contre, je n'ai jamais réussi à avoir de bonnes récoltes de poivrons et aubergines, et pour les concombres ça dépend des années.

Cette année, ça ne s'est pas très bien passé, j'ai planté tard, j'ai mal arrosé, j'ai eu des récoltes tardives, et j'étais pas content. Et quand on est pas content, ça agasse et quand ça agasse ça donne envie d'agir.

Pour améliorer mon jardin, j'ai décidé de mettre une serre pour le printemps prochain et bien évidemment de tester le couvert permanent de trèfle blanc et la serre tropicale (vous ne l'aviez pas vu venir dis donc). Pour ça j'ai préparé une parcelle avec comme préconisé un apport de MO. Ma terre n'étant pas argileuse, je ne crains pas la compaction, en revanche, elle est calcaire et très pauvre en matière organique et aucun ver de terre. L'apport initial est donc un prérequis.

Je mettrai la serre et le système d'arrosage en place à la fin de l'hiver.

Comme on l'a vu précédemment, ça nécessite un contrôle de l'humidité et de l'arrosage assez précis et donc de l'automatisation. Et donc un peu de domotique !

Le projet domotique

L'idée de base, c'est de pouvoir :

- à minima automatiser l'arrosage à interval régulier

- conditionner l'arrosage en fonction de l'humidité du sol

- pouvoir augmenter l'humidité de l'air en fonction de la température et de l'humidité ambiante

Après quelques recherches sur la domotique (que je découvre complétement au passage), je découvre le protocol zigbee qui a l'air d'être assez utilisé, avec pas mal d'objets le supportent.

À la maison, j'ai une vieille raspberry pi 1B qui traine, on va voir ce qu'elle a dans le ventre.

En faisant quelques recherches, j'ai trouvé ces 2 produits qui permettent de faire ce que je veux :

Le router zigbee

Le router zigbee Un repeteur de signal pour l'extérieur

Un repeteur de signal pour l'extérieur Le capteur de température et d'humidité étanche

Le capteur de température et d'humidité étanche La vanne d'eau

La vanne d'eau

Pour l'humidité du sol, toutes les sondes ont l'air merdiques, affaire à suivre...

Pour intéragir avec ces objets, le server zigbee2mqtt, permet de publier les données des capteurs sur un broker mqtt.

Ça donne donc le schéma suivant :

Côté applicatif, j'ai profité de ce projet pour faire un peu de RUST. La raspberry pi 1B n'étant pas très puissante, c'est l'occasion de tester.

J'écoute les messages mqtt et je stocke les données dans une base de données SQLite. Pour déclencher des actions, il faut à l'inverse publier dans le bon topic, à ce niveau-là rien de compliqué, c'est du dév normal.

Par contre, au niveau de l'intégration avec la raspberry pi, ça c'est avéré un peu galère.

Cross compilation

La raspberry pi 1B est en armv6, ayant fait du JAVA toute ma vie, les histoires de target, linker, toolchain, etc, c'est très loin de mon univers. Je m'en suis sorti avec cross qui permet de cross compiler facilement.

Zigbee2mqtt

J'ai tenté de faire tourner zigbee2mqtt à partir de nodejs mais ça n'a pas voulu. Bien qu'il existe des versions de nodejs (non officielles) pour armv6, ça n'a pas fonctionné, les scripts post install ne voulaient pas s'exécuter à priori à cause de la version de GCC.

Finalement, j'ai réussi à faire tourner zigbee2mqtt en utilisant l'image docker.

Est-ce que ça marche ?

Au final ça fonctionne mais... c'est lent, très lent, aussi rapide qu'un escargot au galop, la raspberry pi galère !

En discutant avec mon poto/collègue Quentin (qui au passage fait de très bonnes sauces pimentées), j'apprends qu'il a une vieille raspberry pi 3B qui traine, en migrant dessus, ça marche !

Les mesures de températures remontent correctement et je peux piloter l'arrosage à distance, victoire !

Maintenant, il reste à ajouter des conditions d'arrosage suivant l'humidité du sol et de l'air mais, la base est là.

Conclusion

Cet article assez long était bien évidemment un prétexte pour parler de jardinage !

Contrairement à l'approche traditionnelle, ou on joue les petits chimistes en apportant des engrais, dans l'approche sur sol vivant on s'appuyer sur les fonctionnements naturels et les optimisant. Au premier abord, la cohabitation avec la technologie ne semble pas évidente mais, on voit qu'elle peut être utile.

Au passage, ce mode de jardinage permet de séquestrer du CO₂ dans le sol et on contribue un peu à améliorer le climat et la biodiversité et ça, c'est cool !

Maintenant, il reste à voir si tout ça va fonctionner correctement, la réponse l'année prochaine !